나의 추억 12. 포르노 by 도아

플레이보이

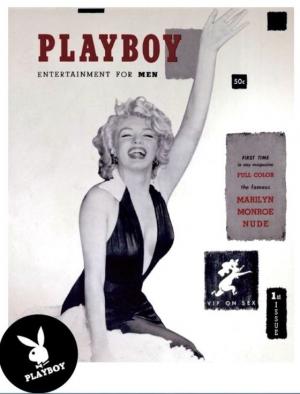

미국 성인잡지 플레이보이 창간호 표지다. 1953년 창간한 플레이보이는 마르린 먼로를 1호 표지 모델로 선택했다. 참고로 1990년 3월호에는 트럼프 대통령도 표지 모델로 나온다. [사진출처]

미국 성인잡지 플레이보이 창간호 표지다. 1953년 창간한 플레이보이는 마르린 먼로를 1호 표지 모델로 선택했다. 참고로 1990년 3월호에는 트럼프 대통령도 표지 모델로 나온다. [사진출처]

첫 도색잡지

오늘 순디자인님의 야동의 추억, 플레이보이, 펜트하우스라는 글을 읽다보니 처음 도색잡지(포르노)를 봤을 때가 생각났다. 지금이야 'QFile'과 같은 것을 이용하면 수없이 많은 야동을 누구나 내려받을 수 있지만 당시에는 이런 잡지는 구하기 정말 어려운 것 중 하나였다.

중랑 초등학교에서 이문 초등학교로 전학을 간 뒤 가끔 중랑 초등학교에서 사귄 친구의 집을 방문하곤 했었다. 한 녀석의 집을 찾아 가다 길에서 우연히 손바닥 크기의 작은 책자를 발견했다. 이 책자가 내가 본 최초의 '도색잡지'였다. 제목은 기억이 나지않지만 알록 달록한 것을 보고 삐라로 알고 주운 것이다. 당시 삐라를 주워 학교에 가져다 주면 지금으로 따지면 가산점 같은 것을 주었기 때문이다. 그런데 의외로 옷을 다 벗은 남녀가 등장하는 찐짜 도색잡지였다.

못볼것은 본 것 같아 주변을 살펴보니 다행히 주시하는 사람이 없었다. 결국 내용을 더 자세히 보기위해 집으로 와서 한 10여쪽 되는 이 책을 봤다. 그리고 다른 사람이 볼 수 없도록 장롱 속에 숨겨두었다. 그리고 얼마 뒤 외삼촌이 찾아 왔다. 외삼촌은 삼촌이지만 나이는 나 보다 3살 많았다. 따라서 삼촌이라기 보다는 형처럼 지냈었다. 이런 사정 때문에 외삼촌한테 보여주었다가 결국 뺏았겼다.

두번째 도색잡지

두번째로 도색잡지를 보게된 것은 중학교 1학년 때였다. 당시에는 태권도부에 가입했었다. 태권도부 새내기는 운동이 끝난 뒤 기름 걸래로 체육관 바닥을 닦고 가야했었다. 다른 부원들과 체육관 바닥을 닦고 있었다. 그런데 2학년 선배들이 집에 가지않고 체육관 한 켠에 모여서 이런 저런 얘기를 하고 있었다.

선배1: 쟤네들도 보라고 할까?

선배2: 그러지. 뭐. 쟤들도 남자데.

선배1: 야 이리와서 같이 보자.

선배들이 보고 있던 것은 '마성기'와 '견질녀'를 주제로한 도색 만화였다. 이런 만화는 누가 그린지 알 수 없다. 다만 그림 실력이 좋지 않았다. 또 종이 질도 아주 조악했다. 처음본 도색 만화책이지만 아무런 감흥을 느낄 수 없었다. 무슨 그림인지 전혀 이해할 수 없었기 때문이다. 꼭 무슨 머리띠 같은 것에 눈이 밖혀있는 조금 괴상한 그림으로 생각했었다. 이 책이 도색 만화책이라는 것은 상당한 시간이 지난 뒤였다.

마지막 도색잡지

그러다 중학교 2학년 때는 정말 많은 도색잡지를 보게된다. 당시 장안동은 개발중이었는데 중랑천 뚝 주위의 도로가 아직 개통되지 않은 상태였다. 따라서 장안교에서 장평교까지만 도로가 이어져 있었고 장평교 아래쪽은 거의 쓰레기장이었다. 내 나이 정도면 쓰레기장을 뒤지던 기억도 많다. 또 이렇게 쓰레기장을 뒤지다 보면 생각지도 않은 것을 주울 때도 많았다. 친구 녀석 역시 쓰레기를 뒤지다 여행 가방 하나를 발견했다. 그런데 가방 하나 가득 도색잡지가 들어 있었다.

학교에 이런 잡지를 가져갔다가 걸리면 정학을 먹는 그런 때였다. 따라서 녀석은 집으로 가져와 몰래 숨겨둔 모양이었다. 그래서 친구 집에서 세계에서 통용되는 거의 모든 도색잡지와 당시에는 정말 구하기 힘든 우리 나라 여성의 누드 사진을 구경했다. 플레이보이, 펜트하우스, 허슬러 등등. 플레이보이와 펜트하우스는 눈에 익어도 허슬러는 눈에 익지 않을 사람도 많을 것이다. 플레이보이가 여성의 누드가 나오는 성인 잡지라면 허슬러는 실제 성행위까지 나오는 완전한 도색잡지였다.

몇권 달라고 얘기해 봤지만 소용이 없었다. 당시에는 도색잡지가 보물과 비슷하게 취급되던 때였기 때문이다. 결국 신투술을 발휘해서 한 10여권 빼돌렸지만 녀석은 눈치채지 못한 것 같았다. 이렇게 빼돌린 책중 허슬러라는 잡지가 있었다. 지금도 기억하는 내용은 이상한 나라의 엘리스를 패러디한 장면이었다. 엘리스와 여왕이 옷을 벗고 동성애를 하는 장면은 지금도 기억이 난다. 영어로 쓰여진 내용도 있고 무슨 뜻인지 궁금해서 학교에 다니면서 한번도 하지 않은 영어 공부를 했다. 그러나 일천한 영어 실력으로는 무슨 내용인지는 알 수 없었다.

결국 허슬러가 무슨 뜻인지만 사전으로 찾아 봤다. 지금도 기억이 선명하지만 속어로 거칠게 미는 사람이라는 뜻이었다. 왜 이 잡지책의 제목이 허슬러인지 모르겠지만 이 책도 삼촌에게 보여주었다가 뺏겼다. 이 뒤에도 가끔 이런 책을 가지고 오는 녀석도 있었고 청계천에 가면 이런 책을 파는 사람들이 달라 붙었지만 이 뒤로 이런 책은 거의 보지 않았다. 나는 포르노 영화나 잡지를 지금도 보지 않는다. 본다고 해서 달라질 것이 없는데 굳이 볼필요가 있을까?

남은 이야기

플레이보이와 함께 미국 성인 잡지를 대표하던 펜트하우스는 인터넷 포르노가 범람하면서 폐간 위기에 처했다고 한다. 반면에 플레이보이는 포르노 섹션을 줄이고 건강, 레저와 같은 부분을 더 늘렸다고 한다. 불패의 섹스 산업도 시장 변화에 민감하게 대처해야하는 것을 보여준 대표적인 사례아닐까.